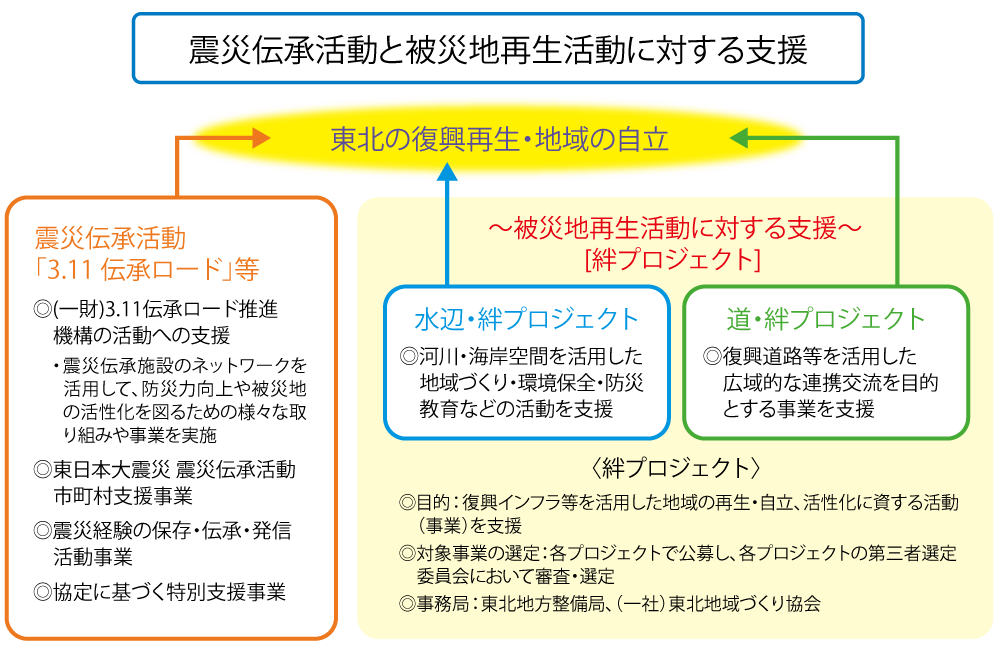

震災伝承活動と被災地再生活動に対する支援

震災伝承活動に対する支援事業

東日本大震災 震災伝承活動市町村支援事業 [寄付による自治体支援]

震災後10年以上が経過し、震災の記憶の急速な風化に加え、語り部の老齢化と後継者不足、伝承活動資金の不足、さらにはコロナ禍による被災地域への訪問者の激減など、「震災伝承活動」を取り巻く環境が厳しさを増していることから、震災伝承活動を推進している市町村に対して、語り部活動や伝承施設活性化等に必要な費用の一部を寄付により支援しています。

| ◎支援対象: | 青森県、岩手県、宮城県、福島県内市町村のうち、震災伝承ネットワーク協議会に認定された登録施設の「 第3分類」施設を所有し、かつ震災以降に人口が回復していない被災市町村 |

| ◎事業期間: | 令和3年度〜令和12年度(10年間) |

| ◎寄付額 : |

寄付金総額の上限を1市町村あたり500万円、各年度の寄付金の上限は100万円 令和3〜6年度は17市町村に計5,298万円を寄付。令和7年度は17市町村に計1,570万円を寄付。 |

令和6年度 市町村支援事業を活用した震災伝承活動から

- 震災教育研究研修用資料作成(岩手県上閉伊郡大槌町)

- 電動カートを活用したガイド事業(岩手県陸前高田市)

- いわき震災伝承みらい館 防災・減災教育推進モデル事業(福島県いわき市)

震災経験の保存・伝承・発信活動事業[ 記録・伝承]

東日本大震災の経験を後世に伝えるため、産学官の連携による被災地各所の震災遺構の保存や、伝承活動のネットワーク化を支援するとともに、協会自ら大震災から得た教訓をインタビュー、写真集、証言記録、パネルなど様々な形で取りまとめ、情報発信することにより国土の防災力向上を目指します。

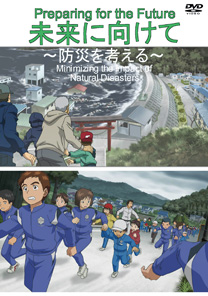

- 防災アニメ

「未来に向けて防災を考える」

令和6年度東北地域づくり講演会「東日本大震災からの再生と、巨大災害への備え」

東日本大震災から13年が経過し、インフラ整備は福島県を除きほぼ完了しましたが、産業や観光の再興は道半ばです。一方、能登半島地震や南海トラフ地震臨時情報の発表など、災害への備えが求められています。復興の教訓を活かし、防災力の向上を図ることを目的として講演会を開催しました。

| 【開催日時】 | 令和6年11月22日(金) 13:30〜15:50 |

| 【開催場所】 | 日立システムズホール仙台 シアターホール |

| 【主 催】 | 一般社団法人東北地域づくり協会、河北新報社 |

| 【参加者数】 | 約400名 |

【講演1】「南三陸町東日本大震災からの創造的復興」

南三陸町長

佐藤 仁 氏

【講演2】「東日本大震災からの復興と未来へのまちづくり」

岩手大学理工学部システム創成工学科 教授

南 正昭 氏

協定に基づく特別支援事業

震災伝承活動の一環として「3.11の日」制定活動の実現に向け、これまで多くの賛同や関心を得られている一方で、東北以外でも災害が発生し、「事前復興計画」の重要性が認識されているところであり、防災力の向上を図るための震災伝承活動の一環として連携協定を締結しています。

協定締結先

| 【締結先】 | 国立大学法人東北大学災害科学国際研究所 |

| 【協定名】 | 「 3.11「防災教育と災害伝承の日」制定にむけての活動」の連携・協力に関する協定 |

渥美雅裕理事長と今村文彦所長(協定締結時)

被災地再生活動に対する支援事業

東日本大震災からの真の復興と地域再生を目指して、各種支援活動を行います。

復興インフラを活用した地域活性化事業[ 絆プロジェクト/東北地方整備局との連携事業]

[ 水辺・絆プロジェクト]

東北地方整備局で進めている東日本大震災の津波被災地域の水辺における様々な活動を積極的に支援し、震災伝承、防災・環境教育や地域活性化を促進する取組を支援します。当事業は「水辺から地域を元気に」をテーマに、令和4年度から開始され、令和7年度は一般公募により18件の事業を支援します。

令和6年度支援事業 全13件から3件を紹介

- 北上川で釣った魚を天ぷらにして食べよう〔株式会社街づくりまんぼう〕

- 仙台湾貞山運河活用プロジェクト〔貞山運河倶楽部〕

- 広瀬川の水上フットパス・ウィーク〔特定非営利活動法人 都市デザインワークス〕

[ 道・絆プロジェクト ]

東北地方整備局で進めている復興道路・復興支援道路を活用した「人・モノ・情報」等の交流を促進する取組を支援します。当事業は平成30年度から開始され、令和6年度までの7年間に一般公募により69件の事業を支援しました。

令和7年度は一般公募により10件の事業を支援します。

令和6年度支援事業 全11件から3件を紹介

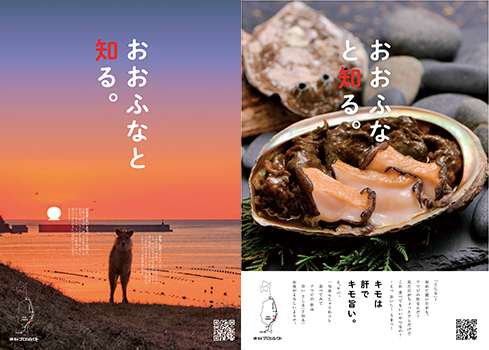

- 大船渡市観光ポスター作製事業〔大船渡市〕

- 伊達氏発祥の地バスツアー〔桑折西山城を守る会〕

- 宮古盛岡横断道路利用促進のための広報事業〔宮古商工会議所〕