- �g�b�v�y�[�W

- ���ƏЉ�

- ���͂���u���k�Â���v�ɑ���x��

���͂���u���k�Â���v�ɑ���x��

�n��Â��芈���ɑ���x����������^�m�݂��̂����Â���x�����Ɓn

�n�抈������h�Ћ�����͂��߁A�Љ�{�����Ɋւ���u����E������E�L�Ɏ��g�ލs����e��c�̂ɑ��A���ߍׂ����x������u�n��Â���x�����Ɓv�i�����u�݂��̂����Â���x�����Ɓv�j�������������i���܂��B

�h�ЂɊւ���L���x������

�h�Јӎ��̕��y�E�[�������ȂǁA�l�X�Ȗh�ЂɊւ�����g�݂��x�����܂��B

�ߘa7�N�x�̎��{�\�莖�Ɓi�S2���j

| No. | ���{���Ɩ� | ���{�̐� | ���敪�i�\���ҁj | ���{��� |

|---|---|---|---|---|

| No.1 | �u���p�암�C�� �܂邲�� ��O�����فv�v���b�g�z�[���n�o | ���� | �{�� | ���p�� ���R�ƕ����̖�O�����كv���W�F�N�g |

| No.2 | �w�m�Ɛ��̓s�E���肨���x�J����100�N�g�[�L���Ovol.4 | ���s�ψ��� | ��� | �w�m�Ɛ��̓s�E���肨���x�J����100�N�g�[�L���O���s�ψ��� �i�����ǁF�k���_�������Ǘ��������j |

�ߘa6�N�x���Ɓi�S2���A1�����{�j

- ����n��h�Ќ��Ѓt�F�X�^-�l����E�m��E�q��-�k�C�Ӓc�̏��j�o�[�T���r�[�`���j�b�g�l

������E�u�K��Ɋւ��鎖��

�n��Љ�̔��W�Ɋ�^����Љ�{�����A���ۑS�Ȃǂ̎��Ƃւ̎x����ʂ��Đl�ވ琬��}��܂��B

�ߘa7�N�x��Ȏ��Ɓi�S11���j

| No. | ���{���Ɩ� | ���{�̐� | ���敪�i�\���ҁj | ���{��� |

|---|---|---|---|---|

| No.1 | ���Z���u�����͌^�v��i���\�� | ���s�ψ��� | �{�� | ���Z���u�����͌^�v��i���\����s�ψ��� �i�����ǁF���k�Z�p�������j |

| No.2 | �i���́j�����̖k��여����l���鎩���̘A�g��c | �㉇ | ��� | �k��쐅�n�i�k���㗬�j���採�����c�� �i�����ǁF���͐썑���������j |

| No.3 | �����E�Љ��ՋZ�p�t�H�[���� | ���^ | �R�` | �����E�Љ��ՋZ�p�t�H�[���� |

| No.4 | �̂��딒�_���͂̂���n��Â��莖�� | ���^ | �H�c | �̂��딒�_�l�b�g���[�N �i�����ǁF�\��͐썑���������j |

| No.5 | �͐�Z�p�u���� | ���^ | �X | ��������̐��������� |

| No.6 | �C���t���}�l�W�����g�V���|�W�E�� | ���� | �{�� | ���v�Вc�@�l�y�؊w��k�x�� |

| No.7 | �k���u���挗�v�𗬑��i���� | ���^ | ��� | �k���w���挗�x�t�H�[�������s�ψ��� �i�����ǁF(��)�W���n�j |

| No.8 | �i���́j�k���_������ɂ�����n�抈�������� | �㉇ | ��� | �k���_�����旘���p���s�ψ��� �i�����ǁF�k���_�������Ǘ��������j |

| No.9 | ���c�_��60���N�L�O���T�i�V���|�W�E���j | ���s�ψ��� | ��� | ���c�_��60���N�L�O���Ǝ��s�ψ��� �i�����ǁF�k���_�������Ǘ��������j |

| No.10 | �֎R�X���E���{���i�X�����[�g�o�^�֘A���� | ���^ | �{�� | �֎R�X���t�H�[�������c�� |

| No.11 | �����_��"�_����"�~�[�e�B���O | �㉇ | �H�c | �����_�������n��r�W��������ψ��� |

�ߘa6�N�x���Ɓ��S15�����{��

- ���Z���u�����͌^�v��i���\���k�����s�ψ���l

- ��S����{�͐싳��w�������k�����s�ψ���l

- �����_���g�_�����h�L�b�N�I�t�~�[�e�B���O�k�����_�������n��r�W��������ψ���l

�L���y�т��̎x���Ɋւ��鎖��

�Љ�{�����Ɋւ���l�X�ȍL���◝�������}�鎖�Ƃ��x�����A�n��̊F�l�̎Љ�{�����ւ̗����̑��i��}��܂��B

�ߘa7�N�x���{�\�莖�Ɓi�S9���j

| No. | ���{���Ɩ� | ���{�̐� | ���敪�i�\���ҁj | ���{��� |

|---|---|---|---|---|

| No.1 | �����G��̃p�l���W�Ɛ�̕��� | �㉇ | ���� | �G�ȗ����p���s�ψ��� �iNPO�@�l��q�������킢�܂��Â��苦�c��j |

| No.2 | ���k�n���H�����S�{�H���i���iSAFETY2025�j | ���s�ψ��� | �{�� | ���k�n���H�����S�{�H���i�����s�ψ��� �i�����ǁF���k�n�������NJ�敔�j |

| No.3 | ���k6���u���̉w�v�܂邲�ƃt�F�X�^ | �㉇ | �{�� | ���k6���u���̉w�v�܂邲�ƃt�F�X�^���s�ψ��� |

| No.4 | �k���t�F�A2025 | �㉇ | �{�� | �k���t�F�A���s�ψ��� �i�����ǁF�Ί��s���ݕ��͐�`�p���K�i���H�������i�ہj |

| No.5 | �䂫�݂炢2026 in ��فi���́j | ���s�ψ��� | �{�� | �u�䂫�݂炢2026 in ��فv���s�ψ���i���́j |

| No.6 | �����L�^���̕Ҏ[�E����y�ѕ�̊J�� | ���^ | ��� | �k��샊�o�[�J���`���[�A�\�V�G�[�V���� |

| No.7 | �y�̓����ʍs�� | �㉇ | �{�� | ���v�Вc�@�l�y�؊w��k�x�� |

| No.8 | ���k�̎Љ�{�t�H�[���� | �㉇ | �{�� | ���k�̎Љ�{�������l����� �i�����ǁF��ʎВc�@�l���k���Ƌ���A����j |

| No.9 | �ӂ����ܓ��̉w�E��̉w�܂� | �㉇ | ���� | �ӂ����ܓ��̉w�E��̉w�܂���s�ψ��� �i�����ǁF�������j |

�ߘa6�N�x���Ɓi�S9���S�����{�j

- ���k6���u���̉w�v�܂邲�ƃt�F�X�^�k�����s�ψ���l

- ���k�n���H�����S�{�H���i���iSAFETY2024)�k�����s�ψ���l

- ��Вn�R�~���j�e�B�̍Đ��k��ʎВc�@�l�݂€�A�g�����Z���^�[�l

�h�ЁE�Љ�{�Ɋւ��V�Z�p�J���ɑ���x����������^ [�Z�p�J���x������]

�Z�p�̌��r����Z�p�҂̈琬��ړI�ɁA���k�n���̎Љ�{�������̏������x����V���ȋZ�p�̊J���E�������x������u�Z�p�J���x�����Ɓv�������������i���܂��B �ߘa�T�N�x����V���ɍ��y��ʍs������ь��ݎY�Ƃ����߂�ۑ�f�����u����e�[�}�v�Ƃ��āA �u�e�[�}�P�F�h�ЁE���ЁE���Չ��v����сu�e�[�}�Q�F�͐�Ǘ��E���H�Ǘ��v��݂��A����ȊO�̏]���^�e�[�}���u��ʃe�[�}�v�Ƃ��Č��債�܂����B

�ߘa7�N�x�Z�p�J���x���e�[�}���S7�e�[�}�A�V�K3���A�p��4����

| No. | �Z�p�J���x���e�[�} | �J����\�� | ���l |

|---|---|---|---|

| No.1 | �y����e�[�} �P�z�S�V��^�f����͂ɂ��n�k���\�����ψʉ������j�^�����O�V�X�e���̊J���ƎЉ���� | ���k�H�Ƒ�w ���z�w�� ���z�w���� �E�k �y�����l | �V�K |

| No.2 | �y����e�[�} �P�z�ЊQ�����ɂ�����h�ЏW�c�ړ]�Ɋւ��钆�����I�ȉe���]�� | ���k��w �O���[�������n���@�\�i�� ���O �k���C�����l | �V�K |

| No.3 | �y��ʃe�[�}�z�d�q��f�[�^��p���������͂ɂ��V����UAV���ʋZ�p�̊J�� | �H�c��w ��w�@���H�w�������V�� ���� �k�Z�p���E���l | �V�K |

| No.4 | �y����e�[�} �P�z�펞�����ϑ��Ɋ�Â��\�w�n�Ց��������̕]����@�̊J�� | �R�`��w �_�w�� �G�R�T�C�G���X�R�[�X�� �C���k �y�����l | �p��(R6�`) |

| No.5 | �y����e�[�} �P�z���W���E����҂�ΏۂƂ����V���Ȗh�ЁE���x���V�X�e���̊J�� | �R�`��w �_�w���n� ��� �k�����l | �p��R(6�`) |

| No.6 | �y����e�[�} �P�z�������f����p�����V���ȑz��ő�K�͍^���̐����@�̊J�� | ���k��w �H�w������ �y�؍H�w��U���� �D�� �k�����l | �p��(R5�`) |

| No.7 | �y����e�[�} �Q�z���Q����ѓ��Q�ɂ��RC���̕����ɑ��鑪��V�X�e���J�� | ���k�w�@��w �H�w�� �����ݍH�w���� ���M�k �����l | �p��(R5�`) |

�u�ߘa6�N�x�Z�p�J���x������ �������\��v���J�Ái�ߘa6�N7��24���j

���x�����Ƃ͕���7�N�x����J�n���ߘa5�N�x�܂ł�225�����x�����Ă��܂����B

��N�Ɉ��������A�ߘa6�N7���ɗߘa5�N�x�x�����Ƃ𒆐S�Ƃ����������\�����s���ŊJ�ÁB�����e�[�}�̔��\��5��A�W��Г�100�����Q�����܂����B

![�i�u�]�j�����ƑI��ψ��� �ψ� ���{��w�H�w�� �����a����ȋq��������](image/gijyutsukaihatsu-image-01_2025.jpg)

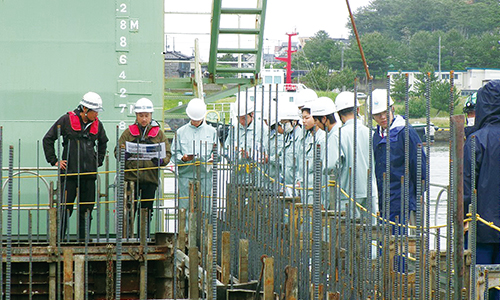

�i�u�]�j�����ƑI��ψ��� �ψ�

���{��w�H�w�� �����a����ȋq��������

���̗l�q

���ݕ���̒S����琬�����ɑ���x������

�y���w�ԍ��Z���ɁA��������ۂɌ��đ̊����A�Љ�{�̖����ɂ��ė�����[�߂�ƂƂ��ɁA���m�Â���̖ʔ����⌻��œ����Z�p�҂̎p��m���Ă��炤���Ƃ�ړI�ɁA���ꌩ�w�̎��{�ɑ��Ďx�����s���܂��B

�Ȃ��A�\�����݂̖₢���킹�ɂ��ẮA�����t���Ă��܂��B

�\���l���́A����������_�E�����[�h���ĉ������B

�ߘa6�N�x����

- �O�O�H�ƍ��Z �P�N��

- �R�`�H�ƍ��Z �P�N��

- �V���_���Y�ƍ��Z �R�N��